Le remontage d’un clocher disparu il y a presque deux siècles est une action peu commune. Lorsqu’il concerne un monument aussi important que la basilique Saint-Denis, il impose de s’interroger autant sur sa faisabilité que sur sa légitimité.

Pour lire l’intervention de la municipalité de Saint-Denis, porteuse du projet, cliquer ici

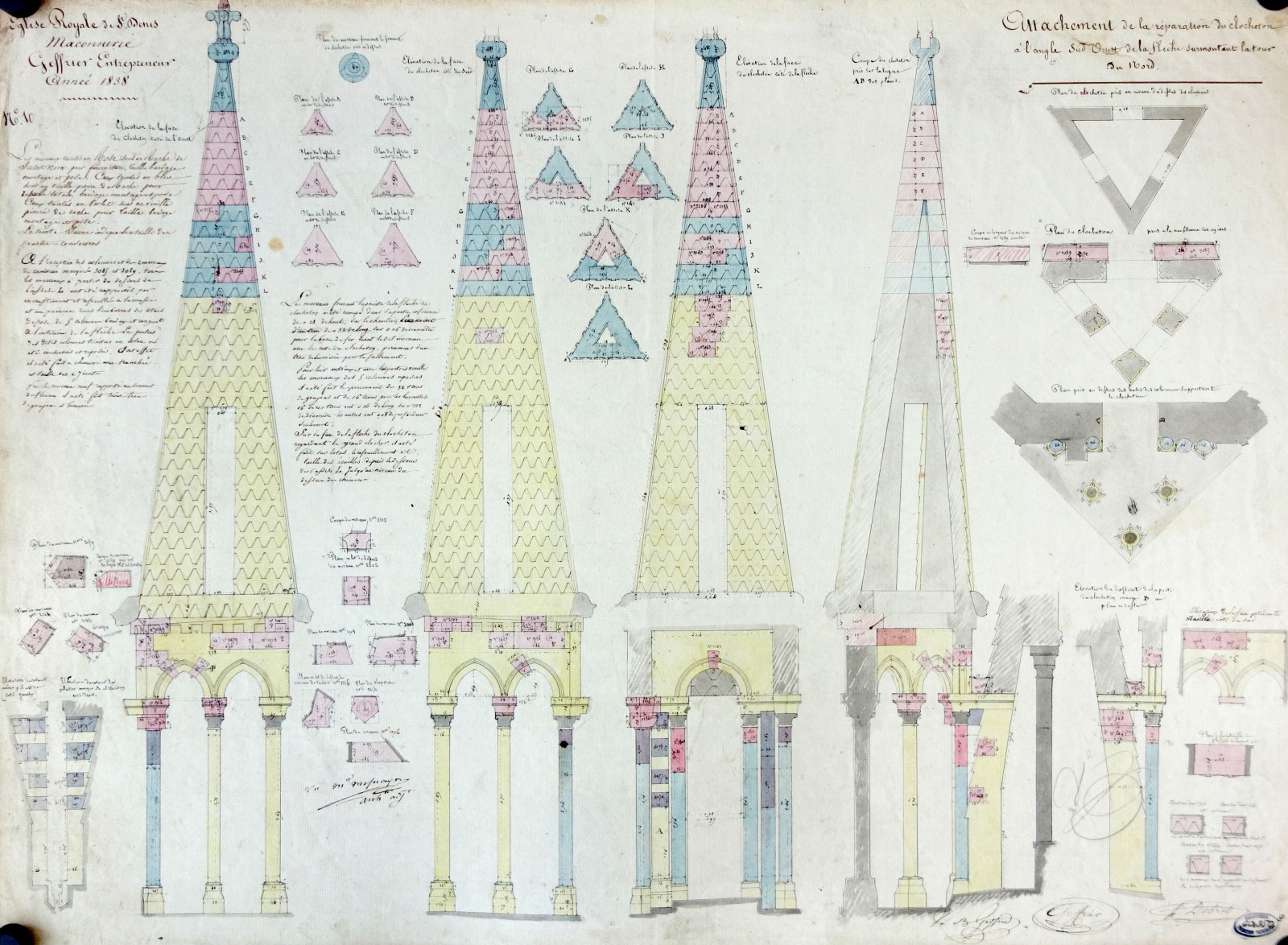

D’un point de vue matériel, cette information archivistique est complétée par la souche de la tour, qui subsiste sur presque quatre mètres, et par plusieurs centaines de pierres qui sont conservées pour l’essentiel dans le jardin situé derrière le chevet. D’autres, moins nombreuses mais parfois plus significatives, ont été découvertes lors de fouilles récentes et appartiennent aux dépôts de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis. Ces blocs sont en calcaire parisien exceptionnellement dur et fin lorsqu’ils proviennent d’ouvrages authentiques, en pierre de l’Oise assez légère et fragile pour ceux refaits aux XVIIe et XVIIIe siècles et en pierre de Bagneux et de Saint-Nom pour ceux rétablis en 1837-1838. Tous présentent des traces qui ont permis d’identifier leurs outils de taille et leur mode de scellement.

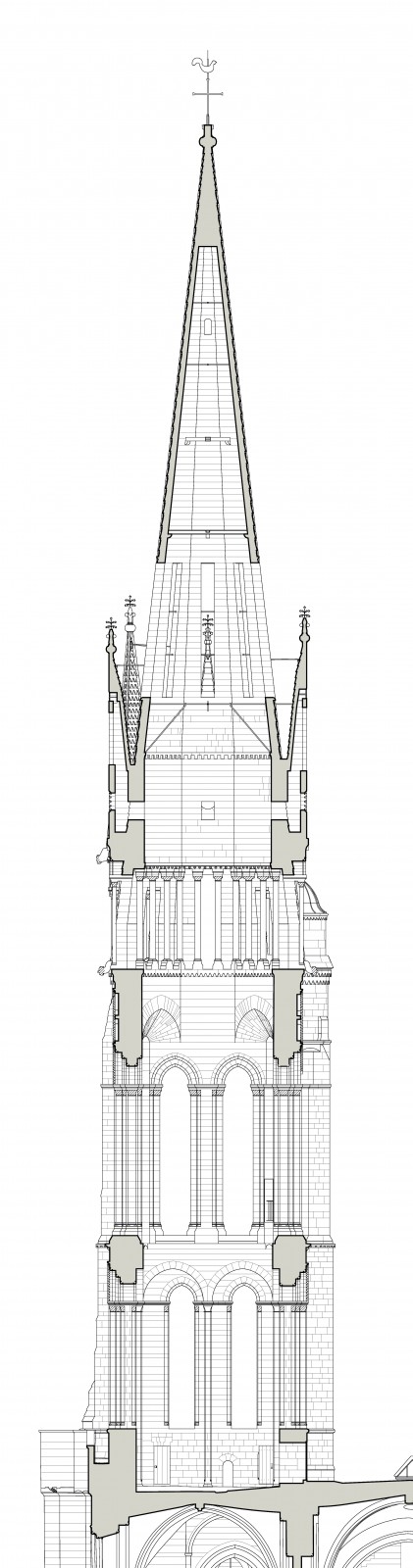

Du point de vue technique, il pouvait paraître paradoxal de proposer le remontage d’un clocher démonté en 1846-47 précisément en raison de sa fragilité. Sans revenir sur une polémique qui date et qui a eu son lot de mauvaise foi, il convenait de dépasser les analyses du XIXe siècle pour savoir s’il était possible de reproduire les dispositions anciennes de l’ouvrage, ou si un renforcement structurel était à prévoir. La question était d’autant plus nécessaire que le chantier devra être couvert par une assurance et offrir toutes les garanties de sécurité d’un ouvrage neuf réalisé sur un bâtiment ouvert au public. L’étude menée en 2016 a permis de revenir sur la légende de la fragilité du clocher. Bien que culminant à quatre-vingt-dix mètres, il ne présentait aucune déficience particulière. Seule la disparition de ses tirants de bois, dès le début du XIIIe siècle, la foudre répétée sur un ouvrage dépourvu de paratonnerre, puis un ouragan exceptionnel conjugué à sept cents ans de dégradation des mortiers intérieurs ont pu fragiliser un édifice particulièrement bien conçu et réalisé avec une attention remarquable. Selon tous les calculs, la tour et la flèche ajoutées au massif occidental sollicitent les fondations à hauteur de dix bars, soit l’équivalent du poids d’un homme sur un pied. À cette solidité vérifiée sur toute la hauteur, se sont ajoutés les calculs de résistance sous des conditions climatologiques exceptionnelles. Même en multipliant les forces des vents les plus forts observés en région parisienne et en appliquant les coefficients de sécurité les plus sévères, la tour et la flèche supportent les ouragans sans présenter de dévers ou de compression significative de ses maçonneries. Le clocher peut donc être remonté dans ses dispositions anciennes, sans présenter la moindre faiblesse.

Au demeurant, si la reconstruction du clocher apparaît techniquement faisable, était-il opportun de s’y lancer ? À la suite des châteaux de Varsovie et Berlin, qui ont suscité des débats légitimes, le projet de Saint-Denis s’appuie sur plusieurs raisons qui lui sont propres et qui interdisent une approche banalisée de la question.

Tout d’abord, la démolition du clocher n’a pas été l’expression d’une volonté destructrice ou le résultat d’un projet qui s’est délibérément substitué à un état antérieur. L’ouvrage a été démonté pour être remonté et non pour disparaître, exactement comme une couverture vétuste doit être déposée avant d’être refaite. Depuis le XIXe siècle, aucune disposition nouvelle n’est venue le remplacer et aucune modification n’a été apportée au massif occidental qui le supportait et qui conserve, intégralement, l’aspect qu’il présentait lorsque le clocher était encore en place. Le remontage proposé complète donc la façade actuelle et ne vient à l’encontre d’aucune strate historique nouvelle.

Par ailleurs, la mémoire du clocher est demeurée exceptionnellement vivante, aussi bien auprès des érudits que dans la population de Saint-Denis. Sa disparition reste d’autant plus mal vécue qu’elle fut subie et faite à l’encontre d’un ouvrage qui était presque le symbole de la ville. Son remontage est le fruit de plus d’un siècle et demi de demandes récurrentes des élus de Saint-Denis. Il s’inscrit en continuité des projets envisagés par l’État dès 1847 et à la suite de deux études très poussées : l’une commandée par la DRAC d’Île-de-France en 1987, à la suite de laquelle le ministre Jack Lang donna un avis favorable au projet de reconstruction, l’autre à partir d’un programme également défini par la DRAC en 2015. La demande bénéficie donc d’une pleine légitimité publique, historique et administrative. Elle est portée par des responsables territoriaux qui ont fait la démonstration d’un engagement urbain de haut niveau. C’est la même démarche municipale, qui a conduit à la création de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis en 1982, qui se poursuit depuis 2011 avec la Fabrique de la ville et qui concerne aujourd’hui le principal monument de la ville : la basilique.

Enfin, et contrairement à ce qui a été trop souvent affirmé, le projet répond à la lettre comme à l’esprit de tous les documents internationaux concernant la conservation des monuments anciens. Il respecte strictement l’article 9 de la charte de Venise, selon lequel « la restauration […] se fonde sur le respect […] de documents authentiques [et] s’arrête là où commence l’hypothèse ». Il répond également aux objectifs adoptés en 2011 par l’Unesco dans la Déclaration de Paris, qui proposent de « relancer les savoir-faire traditionnels », de « favoriser l’appropriation du patrimoine et du développement touristique par les populations locales » et de « favoriser les effets structurants du patrimoine sur le développement économique et la cohésion sociale ».

À ces raisons, présentées dans l’étude de 2016, vient s’ajouter aujourd’hui un dernier argument : celui de la formation des tailleurs de pierre, que le drame récent de Notre-Dame de Paris n’a fait que remettre d’actualité. Quelle que soit la technicité et la bonne volonté des tailleurs de pierre modernes, leur action est invalidée par la fourniture de blocs équarris supprimant toute taille d’approche et réduisant leur travail à un décor de surface. Sur les monuments, les pierres remplacées apparaissent alors dans toute leur modernité – quand elles ne conservent pas leurs traces de sciage mécanique – et elles ne s’intègrent que très artificiellement aux ouvrages anciens. Une formation complémentaire de tailleurs de pierre-restaurateurs s’avère aujourd’hui indispensable pour redonner à chacun les méthodes de travail et la connaissance des processus de taille propres aux monuments anciens.

C’est l’ambition de la formation qui sera dispensée sur le clocher de Saint-Denis durant les dix ou quinze ans du chantier. Cette méthode a fait ses preuves à Guédelon, où un travail sous l’œil du public assure la conformité des outils et des gestes. Elle est à généraliser d’urgence et à grande échelle si l’on souhaite que les travaux de restauration restent possibles et contribuent réellement à la bonne transmission des monuments.

En septembre 2015, le projet de remontage du clocher de Saint-Denis a été acté par le Président de la République, sous réserve qu’il bénéficie à l’ensemble du monument, que son modèle économique soit viable et que sa rigueur scientifique soit indiscutable. Les études techniques ont été menées en conséquence, puis présentées à la Commission nationale des Monuments historiques et validées par le ministère de la Culture. Les financements nécessaires à la consolidation du massif occidental et à l’accueil du premier visiteur sont également en cours de mise en place. La question qui nous réunit aujourd’hui n’est donc plus celle de l’opportunité ou de la faisabilité du projet. Elle n’est pas, non plus, dans la dénonciation des multiples obstacles mis en œuvre pour s’y opposer, même si la plus grande vigilance sera de mise jusqu’à la pose de la dernière pierre de la flèche. Elle est plutôt dans les prises de position qui ont permis de le faire aboutir et qui concerneront, tôt ou tard, tous les acteurs patrimoniaux.

La première d’entre elles est l’indispensable remise en question de l’interprétation française de la charte de Venise, avec le tabou de la restitution qui en est le corolaire. La charte de Venise est un document circonstanciel, vieux de presque soixante-dix ans et qui tenta de trouver une convergence entre les approches personnelles de quelques restaurateurs occidentaux. Son aspect international est un leurre – aucun praticien d’Amérique du nord, d’Afrique, de Russie ou d’Asie n’a participé à sa rédaction –, et son caractère néo-colonial n’a pas été assez souligné. Surtout, son caractère à la fois autoritaire et approximatif a laissé place à toutes les lectures abusives. En France, l’article 15, qui concerne les fouilles et affirme que « Tout travail de reconstruction devra […] être exclu … [et être] toujours reconnaissables », est transposé arbitrairement aux Restaurations. L’article 9, qui propose que « tout travail de complément reconnu indispensable […] portera la marque de notre temps » est également interprété comme une obligation de modernisme, au détriment même de ses premières phrases, qui imposent à la restauration « de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et [de se fonder] sur le respect […] de documents authentiques ». Il faut d’ailleurs souligner la confusion rédactionnelle de la version française de cet article – véritable charabia –, alors que la version anglaise est beaucoup plus claire. De telles interprétations données en France à la charte de Venise ne sont justifiées par aucun document ultérieur de l’Unesco, et elles se sont traduites par un tabou presque hystérique à l’encontre des restitutions. Il est possible que cette posture n’ait servi qu’à habiller l’ignorance que l’on avait des dispositions anciennes des monuments, ou l’incapacité qu’on avait à les refaire – voire une simple volonté d’économie –, mais le retour à une lecture rigoureuse des textes internationaux est indispensable. Personne ne prétend faire de la restitution l’acmé de la restauration. Elle n’est qu’un outil au service du monument et présente les mêmes caractéristiques intellectuelles ou techniques que les réfections dites « à l’identique », pratiquées quotidiennement. S’en passer pour des raisons doctrinaires ne consiste qu’à diminuer notre capacité de sauver les monuments.

La deuxième remise en question induite par le projet de Saint-Denis est celle du culte du « dernier état connu », qui est apparu sans raison depuis quelques années. Un monument a une histoire ; chacun le sait. Il a parfois été restauré selon ses dispositions anciennes, parfois refait selon des formes et des usages nouveaux ; les exemples abondent dans les deux cas. Mais partir du principe qu’un monument doit conserver toutes ses modifications successives conduit à lui garder tous les défauts qui l’ont parfois conduit à la ruine ou à l’indifférence publique (ce qui, tôt ou tard, revient au même). Énoncer que la conservation des états successifs d’un monument peut participer à son intérêt a été un progrès, et il n’est pas question de revenir dessus. Tous les monuments ne sont pas des chefs d’œuvres de l’art et les traces de leur évolution peuvent contribuer à leur valeur mémorielle. En revanche, faire de cette éventualité une règle est une absurdité, car elle conduit à maintenir des ouvrages secondaires, inutiles et onéreux à conserver. Outre son hypocrisie, car le prétendu « dernier état connu » est systématiquement sélectif, cette économie de pensée est le symbole du non-agir et de la paralysie du rêve. Elle ne peut se traduire que par une déresponsabilisation et une désaffection publique des monuments.

Enfin, le projet de Saint-Denis a rappelé – et il semble que ce fut nécessaire –, qu’un monument n’est pas un en-soi culturel et qu’il n’existe que par sa perception publique et donc largement par l’actualité d’une action. Avant d’avoir tel usage, d’appartenir à telle époque ou de relever de telle ou telle administration, il fait partie d’un milieu pour qui il représente une idée, une mémoire, éventuellement une force. À l’échelle du temps long, sa conservation passe en priorité par sa reconnaissance publique, avec toutes les valeurs que Riegl a su apporter à la définition de monument. L’histoire d’un monument ne peut donc s’arrêter sans nier l’actualité qui le définit comme tel.

Sur un bâtiment comme la basilique de Saint-Denis, où s’inventa une nouvelle pratique du patrimoine durant toute la première moitié du XIXe siècle, il est temps de se souvenir que ces questions de transmission patrimoniale ne peuvent plus trouver de réponses minimalistes et univoques. Le service qui porte les projets correspondants mérite mieux que ça.